家报家书铭家风 —— 王纪民

| 来源:作者投稿 | 发布时间:2020/8/24 |

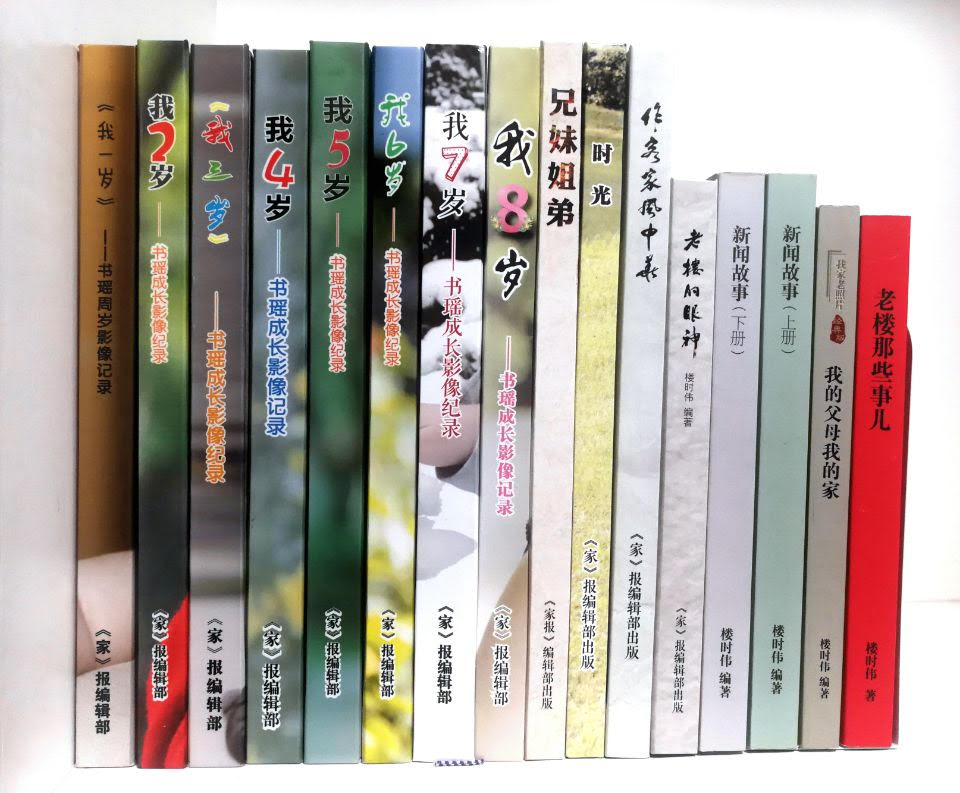

以自编《家》报和“家书”,记载家庭情怀的楼时伟,近日又“捣鼓”出一本自编的大型画册《作客家风中华》。据介绍,画册选用了45幅节目录制现场的照片及有关文章,详尽还原了2017年11月祖孙仨去安徽卫视录制《家风中华》节目时接受杨澜、钱文忠采访的全过程。这也是继《老楼的眼神》、《兄妹姐弟》、《时光》、《我的父母我的家》等之后的第7本“家书”。

今年的母亲节,老楼九岁的孙女书瑶用压岁钱给奶奶买了一双鞋,成为新一期《家》报的头版头条,配发的“社论”《感受温暖》说:生活本来就很平淡,但因为有了孩子的孝心,父母的爱心和老人的善心,一家人相亲相爱,其乐融融,平淡的日子就变得丰富多彩,十分美好。在楼时伟家,小小的《家》报一办就是十年。方寸之地,记录的不仅是一家人的油盐酱醋,居家琐事,还有儿女情长,家风家训和这个时代的变迁。

说起编《家》报与“家书”的动力和意义,老楼说:著名学者钱文忠对《家》报给予很高的评价,他认为“纸质的东西是可以沉淀的,文字是有下感情的,它可以凝聚成爱,表达一个家族的情怀。”

基于此,老楼将编“家书”列入了他退休生活中的头等大事。他将电脑中上万个文件作分门别类,用图文并茂的形式,将资料汇编成一本又一本记录生活的“家书”。这些自编的书,有序言、有文章、有图片说明,不仅仅内容丰富,而且成书规格操作严谨,印制质量独一无二。

不过,若按老楼自编家书的总量计算,孙女书瑶成长影像记录更是坚持每年一册,从《我一岁》到《我两岁》《我三岁》至2020年书瑶9周岁,楼时伟一做做了九本。虽然常年跟踪拍摄非常辛苦,但很快乐。“前后九年,2700多个日子里,我的镜头从来没离开过小书瑶,我成了她的御用摄影师,”老楼说,“镜头里的她,时而天真,时而淘气,几万幅照片完整记录了孙女成长的喜怒哀乐,也见证了一个嗷嗷待哺的婴儿到一个勤学好问的小学生成长全过程。”

老楼坦言,其实用影像记录孩子的成长,主要是平时要有心,随手拍,还要定时拍,必要时主题拍。家庭照,不讲艺术,就讲真实。因为有爱的照片,可以忽略技巧和器材。

在《家》报的引导下,楼时伟的家书形式与主题各一:但千变万化无不是内容为“主打”,在媒体工作过25年的楼时伟,对于每期八个版的小《家》报,为了头版头条也是绞尽脑汁,左右权衡。因为小小《家》报版面虽小,却是“麻雀虽小,五脏俱全”。在他看来,办《家》报,编家书,是自己通过集报收藏走上新闻工作岗位后的延续,如今虽然退休了,但完全可以利用自己这“一亩三分地”继续为自己的爱好耕耘。

家书,要从一件件过往的家事中,精选主题。相对于家报,讲究以图为主,细节深度。而《家》报则要严格按“新闻规律”,来真实记录小家庭发生的各类大小家事。中国文联出版社把楼时伟创办多年的《家》报辑纳成公开出版的“家书”,取名《家酿的滋味》。有人评价看这本书,也可理解为是在读报。资深编辑顾金生说,很好看,像一本精品家庭‘连环画’;北京媒体人张弓老师评价,这是一本写新闻的教材书,小小家庭能捣鼓出那么多新闻,不是教材是什么?

“凡事过去,皆为序章”。前不久,楼时伟还把五年来的微信,做成了一本《老楼的眼神》,朋友们的高评一一收录其中,引起友人间极大共鸣。

楼时伟就是这样一个人。热衷于编辑出版自家的“家书”,这些“家书”多则印刷三五本,少则是“孤本”。编辑制作完全都是按照出版的正规要求操作,从内容的编辑,到封面的设计,再到封面的装帧及印刷,均可与正式出版物媲美,别无二样。老楼说,闲暇时,泡上一杯清茶,翻看自编家书,那也是一种人生享受。

楼时伟与他的《作客家风中华》

楼时伟与他的《家》报

楼时伟与他的家书系列